| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

日本標準時制定記念日

日本標準時制定記念日

Jul. 13 終日

日本標準時制定記念日 1886年のこの日、勅令「本初子午線経度計算方及標準時ノ件」が公布され、1889年1月1日から東経135度の時刻を日本の標準時とすることが定められた。

生命尊重の日

|

パリ祭,フランス建国記念日

パリ祭,フランス建国記念日

Jul. 14 終日

パリ祭,フランス建国記念日 1789年のこの日、パリ市民がバスティーユ監獄を襲撃・占領し、これがフランス革命の始りとなった。1880年から祝日となった。 1932年の映画Le Quatorze Juillet(7月14日)の邦訳名が『巴里祭』だったことから、日本では「パリ祭」と呼ばれる。

検疫記念日

|

|||||

|

ネルソン・マンデラ・デー

ネルソン・マンデラ・デー

Jul. 18 終日

ネルソン・マンデラ・デー 南アフリカ共和国の政治家で、反アパルトヘイト運動を主導したネルソン・マンデラを賛える国際的な記念日。 ネルソン・マンデラの1918年の誕生日。

光化学スモッグの日

|

||||||

|

米騒動の日

米騒動の日

Jul. 23 終日

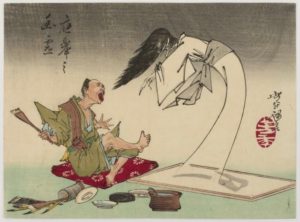

米騒動の日 1918(大正7)年のこの日、富山県魚津の漁家の主婦たちが米の県外移出を阻止する集団行動を起こし、全国にまで広がった米騒動の始りとなった。 米の需要拡大に生産が追いつかなかったことや、米の輸入が自由化されなかったこと等により米価が急騰した。また、民本主義の普及に伴って反政府的気分が高騰し、異常な米価の高騰をきっかけに全国的な騒動が激発した。 魚津の運動を皮切りに富山湾沿岸一帯で米価引き下げ・困窮者救済の要求運動が発生した。これが新聞で報道されると、8月10日に名古屋と京都で大騒動が起こるなど全国に波及し、騒動は9月17日まで続いた。警察だけでは鎮圧できずに軍隊まで投入され、30人の死者と多数の負傷者を出した。

|

||||||